2012年05月26日(土)〜07月16日(月)

2012年05月26日(土)〜07月16日(月)

江戸東京の象徴として日本人に愛され、浮世絵などにも積極的に描かれてきた日本橋。江戸時代に木造で架 橋され、明治44年(1911)に石造の橋となりました。現在は、橋の下を流れる日本橋川に船の桟橋が完成し、隅 田川方面への水路が開けたことにより、日本橋周辺及びその流域地域の活性化が注目を集めています。 そこで江戸東京博物館では、慶長8年(1603)に初めて架橋されて以来、400年以上の歴史を持つ日本橋 の姿を、絵画を中心とした資料約130件でご紹介する展覧会を開催することにいたしました。 まず橋そのものに注目し、日本橋が木造だった、江戸時代から文明開化期の橋の様子を見ていきます。次に、100年前の開通式に始まる石の橋の様子を確認。そして同時に、江戸時代における日本橋川の舟行やその周 辺の賑わい、さらには文明開化期に劇的な変化を遂げた周辺地域にも着目し、日本橋の歴史的な側面にも触 れます。 この展覧会の出品資料は、平成24年度末に開館20周年を迎える当館が長年にわたり収集してきたものです。江戸から明治、大正、昭和に至る資料を収集・保管する当館ならではのコレクションであり、日本橋やその周辺を記録する絵や写真類をこれだけの規模で一挙に公開するのは初めてのことです。 是非この機会に、日本橋がいつの時代も変わらず注目されてきた江戸のランドマーク、ひいては日本のランドマークであり、江戸東京の文化や生活に多大な影響を与えてきたひとつの発信地でもあったことを、多彩な展示資料を通じて感じ取っていただければと思います。

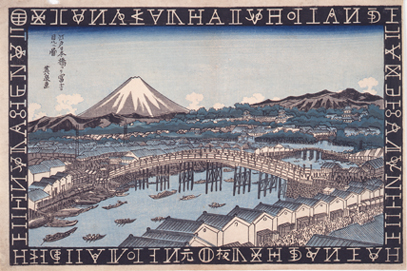

渓斎英泉(けいさいえいせん)「江戸日本橋より富士を見る図」 |

富士山と江戸城を背景にして日本橋を描いた、江戸時代の典型的な構図による作品。周囲にアルファベット風の飾りを描いた江戸名所シリーズのひとつで、濃い藍色を基調とした色彩や地平線を低めにとった洋風の表現が印象的。

| 会期 | 2012年5月26日(土)~7月16日(月・祝) | ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 会場 | 江戸東京博物館 1階展示室 (東京都墨田区横網1-4-1) 電話番号:03-3626-9974(代表) ・JR 総武線 両国駅西口、徒歩3分 墨田区内循環バス「すみだ百景すみまるくん・すみりんちゃん (南部ルート) 」 |

||||||||||||||||||||

| 開館時間 | 9:30~17:30 (土曜日は19:30まで) *入館は閉館の30分前まで *今後の節電等の状況によって変更する場合がありますので ご来館の際は江戸東京博物館ホームページ等でご確認ください。 |

||||||||||||||||||||

| 休館日 | 毎週月曜日(ただし、7月16日(月)は開館) | ||||||||||||||||||||

| 主催 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、朝日新聞社 | ||||||||||||||||||||

| 協賛 | 野崎印刷紙業株式会社 | ||||||||||||||||||||

| 協力 | 国分株式会社 | ||||||||||||||||||||

| 観覧料 |

※中・高・大学・専門学校生の方は学生証を、65歳以上の方は年齢を証明するもの(健康保険証・運転免許証など)のご提示をお願いいたします。 ※( )内は20 名以上の団体料金。 ※前売券は、江戸東京博物館等で2012年2 月21 日~5月25日に販売。 ※小学生と都内に在住・在学の中学生は常設展観覧料が無料なので、共通券はありません。 ※次の場合は観覧料が無料。未就学児童。身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康 手帳をお持ちの方と、その付き添いの方(2 名まで)。 |

展示資料目録

展示リスト(PDF)

影からくり絵巻「隅田川風物図巻」の特別展示!

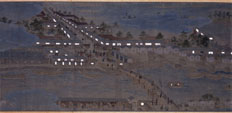

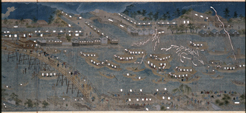

18世紀中頃に制作された「隅田川風物図巻」は、江戸城前の日本橋川を下って隅田川に合流し、浅草 界隈を経て木母寺までさかのぼる光景を描いた、長大な絵巻です。最近は、日本橋からスタートして浅草 寺方面に遊びに行った、江戸時代の舟遊びの様子が伝わってくる作品として注目を集めています。そして この絵巻のもうひとつの魅力は、全巻に渡って施された〈影からくり絵〉の細工です。

本展覧会では、この絵巻を初めて全画面広げたうえで、〈影からくり絵〉の技術によって浮かび上がる夜 景の一部を、特殊な照明によって実演展示します。隅田川の両国橋の花火が一番の見どころとなりま すが、川沿いの家々の窓、舟の提灯など、10メートル近い絵巻に星のように散りばめられた光の演出 は必見です。江戸時代の舟遊び気分を味わえる、幻想的な世界をお楽しみください。

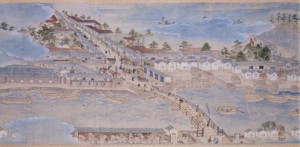

「隅田川風物図巻」日本橋部分 |

「隅田川風物図巻」両国橋部分・夜景 |

「隅田川風物図巻」両国橋部分 |

「隅田川風物図巻」両国橋部分・夜景 |

〈影からくり絵〉とは・・・

絵が描かれた本紙の一部を切り抜き、裏から薄い紙を貼ってあるもので、表面を暗くして裏から光を当てると、切り抜いた部分が明るく光って見えます。盛り場の見世物小屋で親しまれたものと考えられています。また、この絵巻の裏側には、さまざまな名所の名前を書いた63枚の小さな貼り札があります。おそらくこの絵巻は、紙芝居のように絵を立てて人びとに見せたもので、絵の後ろにいる人が光を調節しつつ、貼り札を読みながら名所の解説をしたのだろうと思われます。

同時代資料のサプライズ展示!

本展覧会は4章に分け、絵画を中心に据えて日本橋の歴史をたどるものですが、各章に、その時代を象徴 するもの、あるいは当時の日本橋に関連のあるものも展示します。

たとえば、小学校の教科書にも載っている江戸時代の医学書『解体新書』。これは、日本橋の近くにあった 版元須原屋(すはらや)から出版されたものです。また文明開化の象徴である「人力車」は、日本橋の高札場の横で営業 を開始して、あっという間に全国に広まりました。

絵画で構成された空間の中に顔を出す、江戸博ならではのこのようなサプライズ資料にもご注目ください。

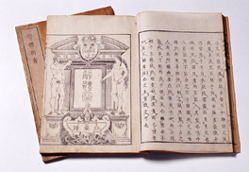

杉田玄白『解体新書』 版本 5冊 安永3 年(1774) 江戸東京博物館蔵 |

人力車1台 明治初期 江戸東京博物館蔵 |

音声ガイドに江戸東京博物館館長が特別出演

当館館長の竹内誠が、音声ガイドに登場します。昭和8年(1933)生まれの館長は、江戸文化史・近世都市史を専門とする研究者であるばかりでなく、日本橋人形町で生まれ育ったという経歴を持ち、日本橋やその周辺の街をこよなく愛する人物。

軽快な東京弁による語り口で、館長の長年の研究成果と日本橋への愛情にあふれたスペシャルトークを、 お楽しみ下さい。

竹内 誠(たけうち まこと)

東京教育大学大学院博士課程修了。文学博士。

東京学芸大学教授、立正大学教授などを経て現在、江戸東京博物館館長、徳川林政史研究所所長。

主な著編著

『寛政改革の研究』(吉川弘文館)

『江戸社会史の研究』(弘文堂)

『江戸と大坂』(小学館)

『元禄人間模様』(角川書店)

『江戸の盛り場・考』(教育出版)

『江戸談義十番』(小学館)

『文化の大衆化』(編 中央公論社)

『近世都市江戸の構造』(編三省堂)

『江戸文化の見方』(編 角川学芸出版)

江戸という都市の中の橋として日本橋を描いた絵と、街道の起点として描いた絵を紹介します。日本橋が江戸 の中心部に位置付けられ、また全国各地へつながる街道の、まさに出発地点として強く認識されていたことがよ くわかります。とりわけ江戸城の屋根と日本橋の姿は、江戸という地域を簡単に且つ的確に表現できる、格好の ランドマークになっていたと言えます。

橋の下を流れる日本橋川も重要です。日本橋川は、海に面した隅田川につながっており、この川から様々な 物資や文化が江戸に運び込まれました。逆に日本橋からこの川を下り、隅田川に合流した後、その上流に向か った舟も見逃せません。それらの舟は、江戸見物を楽しむ人や浅草や吉原に向かう人びとを運びました。都市・ 江戸の陸路と水路の十字路となっていた日本橋の魅力も、ここで紹介します。

歌川広重「東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景(とうかいどうごじゅうさんつぎのうち にほんばし あさのけい) 」 江戸と京都を結ぶ東海道の、53の宿場に江戸と京都の風景を加えた55枚揃のうちのひとつ。中央に日本橋を描き、東海道の長い旅路の幕開けを伝えるかのように、画面左右に開いた木戸を配した構図が劇的な効果を高めている。 |

「隅田川風物図巻」日本橋部分 紙本着色1巻 27.7×959.2 |

名所絵によくみられるように、日本橋にも絵画化される上での「定番」というものが存在します。日本橋を描く際は、橋を東から眺め、その背景に江戸城と富士山を組み合わせる、というものが有名です。この構図を基本にして、さらに南側の高札場を描いたり、北側の下流で隆盛を極めた魚河岸の様子を盛り込んだりしたものが量産され、都市・江戸の繁栄を象徴する豪華な名所絵として人気を集めました。

その一方、同じ要素を描きつつも、大胆なアングルで日本橋を描いた面白い作品もあります。また日本橋周辺に集う多くの人びとや、さまざまな場所の賑わい振りを描くなど、当時の日本橋の活気を伝えてくれる作品もあります。

このように日本橋は江戸の一大名所として大いに描かれたのですが、同じ江戸名所として数多く描かれた隅田川と比べると、肉筆画の作品が極端に少ないことがわかります。日本橋の絵画から伝わってくる商業の熱気や幕府の権威をまとった空気が、床の間に飾るような肉筆画にはあまり馴染まなかったということかもしれません。

しかしこのような空気をまとった日本橋こそ、都市ならではの名所と言えます。この章では、江戸時代の日本橋を描いた「これぞ日本橋」といった作品群を堪能していただきます。

歌川広重「東都名所 日本橋真景并ニ魚市全図(にほんばししんけいならびにうおいちぜんず)」 日本橋とその周辺地域を、俯瞰構図で広々と描いた作品。題名にもあるように、とりわけ日本橋の下流北側に広がる魚市の賑わいのようすが詳しい。画中には大勢の人びとの姿も描かれ、魚河岸があった日本橋界隈の賑わい振りが伝わってくる。 |

葛飾北斎「冨嶽三十六景(ふがくさんじゅうろくけい) 江戸日本橋」 |

歌川広重「東都名所年中行事 四月 日本橋初かつお」 |

江戸時代と変わらぬ木の橋のままで明治維新を迎えた日本橋でしたが、絵に描かれる姿は、江戸時代の定 型化された名所絵から一転し、激動の時代に合わせて時々刻々と変化していくことになります。

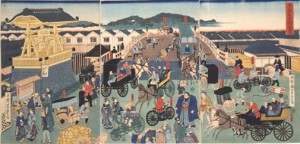

明治3年(1870)に営業許可を得た人力車の、日本橋の高札場横における営業開始をはじめ、明治6年(1873)の西洋型木橋への架け替え、明治15年(1882)の鉄道馬車の敷設など、日本橋は話題にこと欠きません でした。こうして明治初期の日本橋は、文明開化の最先端をいく名所のひとつとして、鮮やかな舶来絵の具を用 いた華やかな錦絵にたくさん登場することになりました。

この背景には、日本橋の南側に位置する新橋が、明治5年(1872)に横浜と鉄道で結ばれたことも理由にあ げられます。そして明治15年には、新橋と日本橋の間に鉄道馬車が走り、同年のうちに上野、さらには浅草まで 鉄道は伸びていきました。日本橋はまさに文明開化の香りあふれるメインストリート上の、最も著名な橋として輝き ます。

その一方で、レールの上を走る鉄道馬車の登場により、歩道と車道が明確に分かれることになりました。電車 や車が主役となる未来の道路事情が、早くも明治期の錦絵から見て取れる点も興味深いところです。

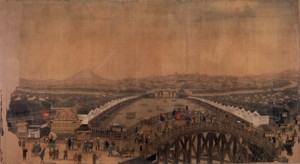

筆者不詳「日本橋鳥瞰図(にほんばしちょうかんず)」 陰影法や遠近法を引用した洋風表現の作品で、広々とした空間が印象的。江戸後期に流行った表現であるが、高札場の横に「御免 人力車」の旗が立ち、人力車も走っていることから、人力車の営業許可が下りた明治3年(1870)以降の風景とわかる。 |

歌川芳虎「東京日本橋風景」 日本橋の高札場があるが、その横に「人力車」の営業所のようなものが見える。この作品は人力車の営業許可が下りた年のもので、絵師の空想も含まれているであろうが、人力車や馬車、自転車など、さまざまな乗り物が描かれていておもしろい。 |

明治44年(1911)4月3日に開通した、現在の石造の日本橋は、平成23年(2011)に架橋100年を迎えまし た。花崗岩を主要材料とした西洋風のアーチ橋に、青銅製の獅子や麒麟など日本人に親しまれたモチーフの 装飾を施したこの橋によって、江戸時代以来の日本橋のイメージが一新します。

江戸時代である19世紀前半の記録によれば、当時の木造の日本橋の長さは約51メートル、幅は約7.9メー トル。それに比べて石造の橋は、幅が約27メートルと、3倍以上に広がりました。

この美しく大きな石造の橋は、近代都市・東京のランドマークのひとつとして愛され、たくさんの絵に描かれ、 写真に撮られました。幸いにして関東大震災や、第二次世界大戦の空襲でも破壊されることなく残り続け、平成 11年(1999)には国の重要文化財に指定されました。この章では、石造の橋が架かってからの100年の姿を振 り返ります。

土屋伝「日本橋繁華之光景」 日本橋を中心に、明るく華やかな近代都市風景を描く。実はこの作品とそっくりな描法と構図で、関東大震災の時の日本橋付近を描いた石版画もある。震災の3年後に描かれたこの作品には、震災からの復興の喜びが込められている。 |

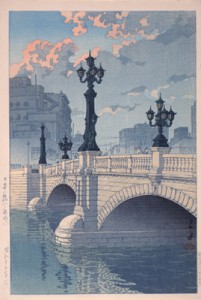

川瀬巴水「日本橋(夜明)」 木版 1 枚 38.8×26.6 昭和15年(1940) 日本橋を飾る青銅製の角柱の高さを生かした、縦の構図が印象的な作品。石造の日本橋の美しさが見事に表現されており、日本橋川の水面や夜明けの空の繊細な表現ともあいまって、この時期の日本橋を描いた作品の代表作と言える。 |

江戸時代後期に活躍した、歌川広重。名所・風景画を得意とし、「東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景」や「名所江戸百景 両国花火」など、当時の日本橋や両国を数多く描きました。

今回は、展覧会でも展示予定の作品を含む、広重の作品が描かれた12の場所と、今に残る史跡をたどる、東京・日本橋から両国の江戸東京博物館までの歴史散歩を開催します。参加者を募集中です。

| 日時 | 平成24年5月27日(日) 少雨決行 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 集合場所 | 「コレド日本橋」(永代通り側)東京都中央区日本橋1-4-1 | ||||

| 募集人数 | 300人 | ||||

| 参加費 | 2,000円(特別展「日本橋」の観覧料、保険等を含みます)当日集金 | ||||

| スケジュール |

|

||||

| 応募方法 | 往復はがき往信用裏面に以下をご記入の上、下記までお送りください。 【1】氏名(ふりがな) 【2】郵便番号・住所 【3】電話番号 【4】年齢 【5】参加希望人数(1枚の往復はがきで2人までの応募とさせていただきます。) ※返信用表面に送付先の郵便番号・住所・氏名をご明記下さい。 ※申し込み締め切り日消印有効です。 ※応募者多数の場合は抽選となります。 〒103-0014 中央区日本橋蛎殻町1-28-9 ヤマナシビル4F 「日本橋展」歴史散歩係 |

||||

|

応募締め切り |

4月27日(金) 締め切り日消印有効 |

||||

| 発表 | 5月7日(月) ※当選者には当日のスケジュールなどをお送りします。 |

||||

| 問い合わせ先 | 江戸東京博物館 03-3626-9974(代表) |

※お申し込み頂いた方には本展割引券(100円引き)となる複信はがきをお送りします。

※はがきにご記入いただいた個人情報は、公益財団法人東京都歴史文化財団のプライバシーポリシーに則り、本事業のみに使用させていただきます。

音声ガイドのナビゲーターをつとめていただく、落語家の林家三平師匠も出演する展覧会開催記念落語会「林家一門会」を開催します。

展覧会の観覧券が3枚も付いたお得な落語会の3回セット前売券を4月7日(土)から4月20日(金)までローソンチケット、イープラスで限定発売!

| 日時 | 平成24年6月3日(日)・9日(土)・10日(日) 午後1時30分開場、午後2時開演 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 会場 | 江戸東京博物館1階ホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 出演者 |

6月3日(日)

6月9日(土)

6月10日(日)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 料金 | 全席指定「特別展観覧券付き」前売券 3回セット券10,000円、前売券4,000円、当日券4,500円。 未就学児童無料(ただし、座席が必要な場合は有料)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 主催 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、朝日新聞社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| チケット販売場所 |

ローソンチケット(Lコード:32201) イープラス 通常前売券は 4月21日(土)から発売します。展覧会の観覧券が1枚付きます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| チケット販売期間 | 4月7日(土)から4月20日(金)まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 問い合わせ先 | 江戸東京博物館 03-3626-9974(代表) |

※終了しました。

| 6月2日(土) | <特別展開催記念講座>日本橋 -未来につなごう今・むかし- 竹内誠(館長) |

| 6月7日(木) | ①特別展「日本橋~描かれたランドマークの400年~」の見どころ 我妻直美(学芸員) |

| 6月14日(木) | ②日本橋の創架と賑わい 小澤 弘(教授) |

| 6月21日(木) | ③東洋のヴェネツィア~日本橋と近代建築 米山 勇(研究員) |

プレスリリース、写真のご用命は特別展「日本橋展」広報事務局(ウインダム内)までお願いいたします。

電話:03-5642-3765(10:00~18:00 土日祝日を除く)