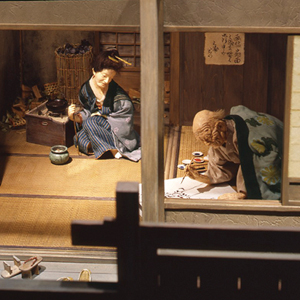

1590年(天正18)、関東に入った徳川家康は江戸を本拠地とし、1603年(慶長8)に征夷大将軍となると、この地に幕府を開く。家康は、江戸を幕府の所在地に相応(ふさわ)しい都市とするため開発を進め、日本橋を中心に堀や道を設け、江戸城の周囲に武家や町人、寺社などの居所を定めた「町割り」を行った。

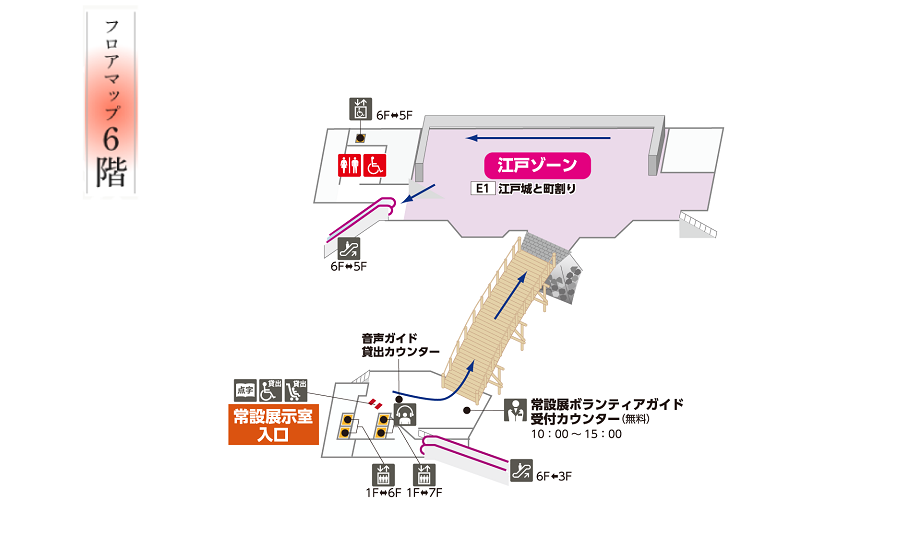

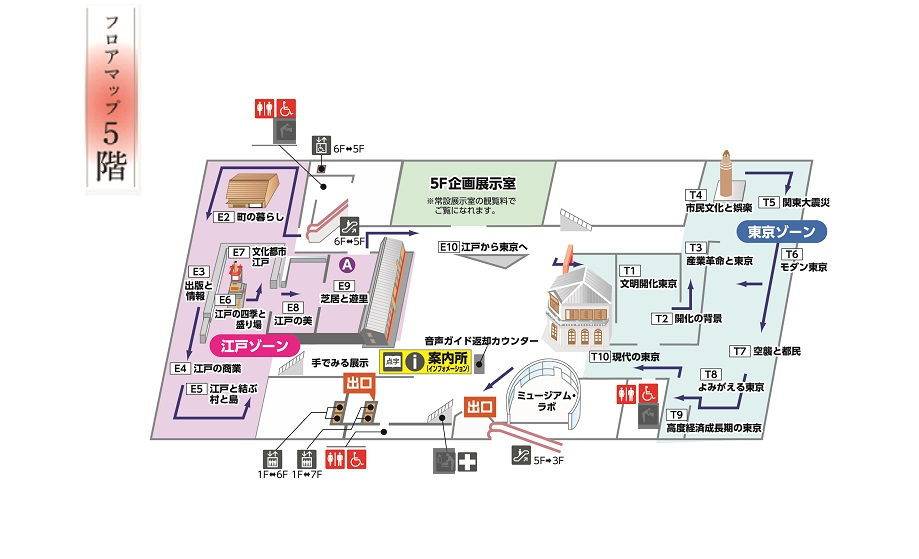

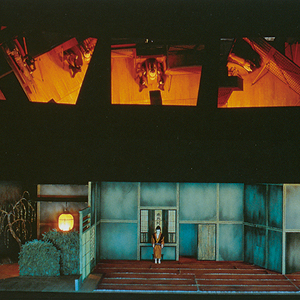

常設展示室の入り口となるこのコーナーは、実物大で復元した日本橋から始まる。渡ったその先には、寛永時代の町人地や大名屋敷、幕末の江戸城御殿を縮尺模型で復元、江戸城を中心とした町割りの様子を見ることができる。その他、将軍家や大名家に由来する歴史資料の数々も展示する。