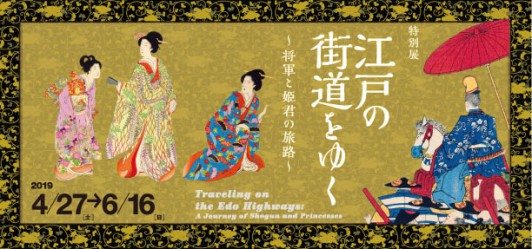

2019年04月27日(土)〜06月16日(日)

2019年04月27日(土)〜06月16日(日)

江戸時代、幕府によって整備された街道には、さまざまな人や行列が往来し、活気にあふれていました。なかでも将軍や姫君たちのそれは、長大で沿道の人々を圧倒しました。将軍は上洛や日光東照宮への参詣(日光社参)で諸大名を引き連れ、自らの権威を誇示しました。また、将軍家の御台所となる姫君は、将軍との婚礼が決まると、莫大な費用をかけて制作された婚礼道具などを携え、主に中山道を通って京都から江戸へ下向しました。

本展覧会では、将軍の上洛と日光社参、姫君たちの江戸下向に関わる資料を通して、「江戸の街道」における旅路をたどります。風景や道の姿は変わっても、先人たちが通った街道は現代の私たちにとってもなじみの深い道となっています。過去から現在まで続く街道の歴史をご覧いただけましたら幸いです。

| 会期 |

2019年4月27日(土)~6月16日(日) |

||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 会場 | 東京都江戸東京博物館 1階特別展示室 (東京都墨田区横網1-4-1) 電話番号:03-3626-9974(代表)

・JR 総武線「両国」駅西口、徒歩3分 |

||||||||||||||||||||

| 開館時間 |

9:30~17:30(土曜日は19:30まで) ※入館は閉館の30分前まで |

||||||||||||||||||||

| 休館日 | 5月7日(火)・27日(月)、6月3日(月)・10日(月) | ||||||||||||||||||||

| 主催 |

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館 |

||||||||||||||||||||

| 観覧料 |

※( )内は20名以上の団体料金。

※前売券は2019年3月1日(金)~4月26日(金)まで販売。

※会期中は当日券のみを販売。

※次の場合は特別展観覧料が無料です。未就学児童。身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付き添いの方(2名まで)。

※小学生と都内在住・在学の中学生は、常設展示室観覧料が無料のため、共通券はありません。

※中・高・大学・専門学校生の方は学生証を、65歳以上の方は年齢を証明するもの(健康保険証、運転免許証など)のご提示をお願いいたします。

※毎月第3水曜日(シルバーデー)は、65歳以上の方は観覧料が無料です。年齢を証明できるものをお持ちください。 |

||||||||||||||||||||

| チケット販売所 |

東京都江戸東京博物館のみ |

■展示資料目録

展示リストは、こちらからダウンロードできます。

慶長6年(1601)、関ヶ原の戦いを終えた徳川家康は、五街道の整備を進めました。各街道に宿場を設け、人馬を常駐させて通信・運輸体制を整えました。

また、江戸のランドマークとなった日本橋は、慶長8年(1603)の架橋とされ、翌年には諸街道の起点に定められました。日本橋とその周辺には全国から人々が集まり、江戸の経済の中心地として大変な賑わいを見せました。

|

| 江戸の街道を整備 「徳川家康像」江戸時代 |

|

| 明け方に賑わう日本橋 「木曽街道続ノ壱 日本橋雪之曙」渓斎英泉/画 竹内孫八/版 天保6年(1835) |

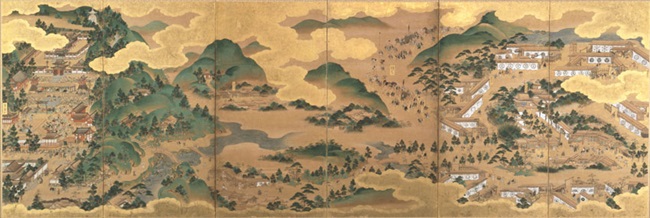

江戸時代、将軍は武力を行使することはなく、日光東照宮への参詣や上洛によって武威を誇示しました。「武家の棟梁」にふさわしく、主要な幕閣や大名、旗本・御家人によって長い行列が構成され、江戸と日光を往復しました。

大名は参勤交代の際に、行列を組んで江戸と国許を行き来しました。参勤交代は、軍役による奉仕や為政者への伺候という意味合いを持っていました。また、武具類は戦闘のためではなく、装飾を施した華美なものを整えることで、大名同士が威信を競い合うためのものとなりました。

|

| 将軍家光の日光社参 「日光東照社参詣図屏風」江戸時代前期 [5月28日(火)~6月16日(日)は複製を展示] |

|

|

伊達家伝来 刀を運ぶための運搬具 |

徳川将軍家では、三代将軍家光以降、正室を摂家と宮家から迎えることが慣例でした。姫君は行列を組んで京都を出発すると、主に中山道を通行して江戸に下向しました。東海道は大きな河川が多く、氾濫すると川留めになるため、日程が遅れる可能性がありました。一方で中山道は距離が長く、道が険しいものの、河川の氾濫がほとんど無いため、予定通りに到着できる利点がありました。

また、婚礼の際には、多くの婚礼道具が制作されました。家紋や文様を施した道具類は贅を尽くし、姫君の新たな生活を彩るものとなりました。数々の道具を携え、道中を大勢で練り歩く行列は、さぞかし沿道の人々を驚かせたことでしょう。

|

| 華麗なる姫君の婚礼行列 「楽宮 下向絵巻」(部分)青木正忠/画 文化元年(1804) |

|

| 近代に描かれた大奥の様子 「千代田の大奥 御遊山」楊洲周延/画 明治27~29年(1894~1896) |

|

| 篤姫の長持を覆った布 「葵牡丹紋付油単」江戸時代末期 |

|

| 最も重要な婚礼道具 「黒塗桐鳳凰文様金銀蒔絵貝合道具」江戸時代末期 |

|

| 薩摩藩島津家の女乗物 「黒漆丸十紋散牡丹唐草蒔絵女乗物」江戸時代後期 |

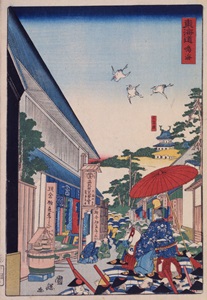

三代将軍家光までの上洛は、「武家の棟梁」として軍事的動員を行い、将軍権威を広く知らしめることを目的としていました。しかし、寛永11年(1634)の家光上洛以降、政治的に必要がなくなったことから、幕末まで行われなくなります。

文久3年(1863)、十四代将軍家茂は、229年ぶりに上洛を果たします。ペリー来航以降の、攘夷をめぐる朝廷と幕府との確執を解消することが目的でした。その後も家茂は、元治元年(1864)、慶応元年(1865)と、合計3回の上洛を果たしました。

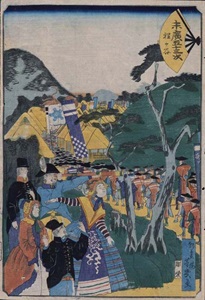

久々の将軍上洛は世間を大いに賑わせ、その様子が錦絵に描かれました。「東海道名所風景」(御上洛東海道)には、家茂が行列を率いて東海道の宿場を通行する様子を見ることができます。また、長州征討を目的とした慶応元年の上洛を描いた「末広五十三次」は、軍事的要素が強く描かれています。本シリーズは開国後の情勢を大きく取り入れ、外国人や蒸気船が描かれているのも特徴です。これらの錦絵は、歌川広重が描いた「東海道五十三次」の伝統的景観を取り入れながらも、時代の変化を感じることができます。

|

| 特産品を横目に道中を進む 「東海道 鳴海」歌川国綱(二代)/画 文久3年(1863)4月 [展示期間:5月28日(火)~6月16日(日)] |

|

| 外国人も見た将軍家茂の行列 「末広五十三次 程ヶ谷」歌川芳幾/画 慶応元年(1865)閏5月 [展示期間:4月27日(土)~5月26日(日)] |

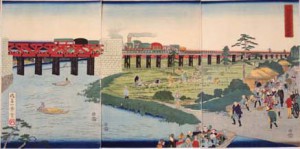

武家や姫君が華やかに通行した江戸の街道は、明治期における交通手段の革新により大きく変化します。明治5年(1872)の新橋-横浜間の鉄道開通によって、旅のあり方や人々の生活が変わり、短時間で遠隔地へ行けるようになりました。特に鉄道沿線の住民に対して大きな影響を与え、江戸時代では数泊かかった場所に日帰りで出かけることが可能となりました。さらに、鉄道開業によって定時法が日本全国に導入され、分・秒単位で時間を意識した生活へと変化しました。

近代以降、江戸の街道は時代の変化にあわせて造り替えられますが、現在も「旧街道」として残り、私たちの生活に欠かせない道となっています。

|

| 「迅速飛ぶが如く」 「ペリー舶載汽車模型之図」嘉永7年(1854)3月 |

|

| 江戸と明治のコラボレーション 「六郷蒸気車鉄道之図」昇斎一景/画 明治4年(1871)8月 |

※資料はすべて東京都江戸東京博物館蔵

※会期中に一部展示品の入れ替えがあります

プレスリリース、写真のご用命および取材をご希望の方は、広報事務局までお願いいたします。

「江戸の街道をゆく~将軍と姫君の旅路~」展 広報事務局(ピーアールコンビナート株式会社内)

TEL: 03-3263-0005 FAX: 03-3263-5623

E-mail: edo-kaido_pr@prk.co.jp