2011年07月14日(木)〜09月10日(土)

2011年07月14日(木)〜09月10日(土)

東京都交通局は本年8月1日に創業100周年を迎えます。100周年の節目を迎えるに当たり、ご愛顧いただいたお客様や、都民の皆様に感謝の気持ちを込めて、都営交通100周年記念特別展「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~」を7月14日(木)から9月10日(土)まで、江戸東京博物館にて開催します。本展は、明治から大正、昭和、平成に至る東京の交通100年の歩みを、交通局所蔵品を中心とする様々な資料(車両模型、都電系統板、乗車券、ポスターなど)で振り返ります。また、函館市企業局ササラ電車(旧東京市電ヨヘロ1形)、旧東京市営バス(愛称 円太郎バス)、都電6086号車の実車を展示するほか、ヨヘロ1形の実物大モックアップ(模型)を展示するなど、大人から子供まで親子三代で楽しみながら、交通の発展の歴史を学べる構成となっています。 この特別展を通じて、東京の懐かしい姿に思いを馳せていただくとともに、都営交通へのご理解と愛着を更に深めていただければ幸いです。

【お知らせ】

■特別展「東京の交通100年博」の終了について

都営交通100周年記念特別展「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”」は、9月10日の土曜日で終了いたします。11日の日曜日は常設展のみの開館となりますので、ご注意ください。

■特別展「東京の交通100年博」ご好評につき、都営交通100周年を記念して東京都交通局で制作された映像を、期間限定で特別上映します!その他、当館所蔵の貴重な映像資料もご紹介!

うちわを持って夕涼み! 「東京の交通100年博」夕涼み企画の実施について

都営交通100周年記念特別展「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~」において、夕涼み企画を実施します。土曜日の夜間開館時、特別展入場者各日先着80名様に、「種付きエコうちわ(「みんくる」「とあらん」のイラスト付き)」をはじめとした交通局ノベルティグッズの詰め合わせをプレゼント!みなさまお誘い合わせのうえ、土曜日の夕方に江戸東京博物館へお越しください。

1. 日時:8月27日(土)午後5時~9月3日(土)午後5時~

※上記の時間以降に入場された各日先着80名に交通局ノベルティグッズをプレゼントします。

2. プレゼント配布方法 入場時に入口で引換券を配布します。 その引換券を出口で係員へお渡しください。グッズをプレゼントいたします。

都営交通100周年記念「東京の交通100年博」 関連イベント「myつりかわ展」作品展示及びジオラマ展示の終了について

都営交通100周年記念特別展「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~」の関連イベント「myつりかわ展」入選作品の展示及びジオラマ展示は、8月31日(水)で終了いたしました。

| 会期 | 2011年7月14日(木)~9月10日(土) ※東日本大震災の影響で、当初予定していた会期(6月21日~8月28日)から変更となりました。 |

||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 会場 |

江戸東京博物館 1階展示室 (東京都墨田区横網1-4-1) ・都営地下鉄大江戸線「両国駅(江戸東京博物館前)」A4出口、徒歩1分 ・都バス:錦 27 ・両 28 ・門 33 ・墨 38 系統 |

||||||||||||||||||||

| 開館時間 | 午前9時30分~午後5時30分 (土曜日は午後7時30分まで ) ※入館は閉館の30分前まで ※開館時間は、今後の節電等の状況によって変更する可能性があります。 ご来館の際は江戸東京博物館ホームページ等でご確認ください。 |

||||||||||||||||||||

| 休館日 | 8月1日(月)、8日(月)、22日(月)は休館 。 ※ 8月15日(月)、29日(月)、9月5日(月)は開館いたします。 |

||||||||||||||||||||

| 主催 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、読売新聞社、東京都交通局 | ||||||||||||||||||||

| 後援 | 国土交通省関東運輸局、東京都教育委員会、東京藝術大学 | ||||||||||||||||||||

| 監修 | 佐藤美知男(鉄道博物館客員学芸員) | ||||||||||||||||||||

| 企画協力 | 鉄道博物館、鉄道友の会、日本路面電車同好会、株式会社ネコ・パブリッシング | ||||||||||||||||||||

| 協力 | 函館市企業局、京成電鉄株式会社、京王電鉄株式会社、東京急行電鉄株式会社、 京浜急行電鉄株式会社、北総鉄道株式会社、芝山鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社はとバス、社団法人東京バス協会、財団法人東京都交通局協力会、東京交通会館 | ||||||||||||||||||||

| 観覧料金 (税込) |

※中・高・大学・専門学校生の方は学生証を、65歳以上の方は年齢を証明するもの(健康保険証・運転免許証など)のご提示をお願いいたします。

*1.( )内は20名様以上の団体料金。

*2. 共通券は江戸東京博物館のみで販売。

*3. 次の方は観覧料が無料です。

*4. 小学生と都内に在住・在学の中学生は、常設展観覧料が無料のため共通券はありません。

*5. 前売券は2011年6月4日から7月13日まで販売。 【チケット取扱】 |

音声ガイドで東京の古き良き時代にタイムスリップ!

明治から大正時代に東京を走っていた馬車鉄道や円太郎バス・・・

戦後に大活躍した都バス、そして地下鉄・・・

東京の街を駆け巡った乗り物と、 100 年の歴史をたどります。

■ ナレーションは女優の緒川たまきさん!

当時を良く知る人はその記憶がよみがえってくるような・・・

まだ生まれていなくても、なんとなく懐かしいような・・・

情緒あふれるナレーションで雰囲気たっぷりとご案内します。

■ 音声ガイドだけの特典!

交通局OBの方々による懐かしいエピソードや、実際に都電を運転していた方の裏話もお聴きいただけます。

「電車唱歌」や「信鈴」の音で、より一層ノスタルジーな世界へ…

この夏の思い出に!自由研究に!音声ガイドで展覧会をもっと楽しく!

| ■ 音声ガイド概要 【ガイド点数】16 点 【所要時間】約 30 分 【当日貸出価格】500 円(税込) 【音声ガイドサービスに関するお問い合わせ】

(株)A&Dオーディオガイド |

|

江戸から明治へと大きな時代の変革を迎えるなかで、駕籠や馬が中心だった交通もその姿を変えていきます。明治5年(1872年)には新橋-横浜間に鉄道が開業し、近代交通の歴史が始まります。 しかし、その運賃の高さから市民が気軽に利用できるものではありませんでした。都市間を結ぶ鉄道に対して、東京市内における市民の足としてまず登場したのが人力車や乗合馬車でした。 そして東京の発展とともに、より輸送力と便利さを増した馬車鉄道が市内交通の主役になります。

その後、急速な技術の進歩によって電車が登場、馬車鉄道は姿を消します。東京の市内交通の近 代化は電気鉄道を運営する民間会社によって進められることとなります。しかし日露戦争により、 産業や経済が圧迫されるなかで経営が悪化。運賃の値上げに対して市民による反対運動が度々起こ り、公営交通による電車運営を望む声が高まっていきます。

そして明治44年(1911年)、路面電車事業と電気供給事業を民間より買い受け、東京市電気局が開業します。近代都市として発展し人口も増加した東京において、東京市電もその路線網を拡大。 大正8年(1919年)には1日平均乗客数が100万人を超え、満員電車が東京の代名詞となるほどの混雑をみせました。

第1章では旧東京市電ヨヘロ1形の実物大モックアップを展示するなど当時の雰囲気を感じてい ただくとともに、明治から大正にかけてどのように東京の交通が発展を遂げたのかを紹介します。

大正12年(1923年)に起きた関東大震災により東京全域は大きな被害を受け、多くの人命が失われました。送電が止まり、軌道も被害を受けて市電は運転不能となり、電車も800両あまりが焼失しました。復旧にはかなりの時間を要することから、市民の足を確保するため東京市電気局はアメリカより自動車を緊急輸入することを決断。震災から4ヶ月後の大正13年(1924年)、到着した フォード社製自動車をもって巣鴨-東京駅間、中渋谷-東京駅間の2系統に乗合バス(愛称:円太 郎バス)の運行を開始し、これが都営バスの起源となります。

震災から昭和の初期にかけては住宅地が郊外まで発達し始め、東京市内への通勤・通学者が増加するなど、東京の交通はさらなる広がりをみせていきます。しかし時代は戦争へと向かい、東京市電気局は電気供給事業を譲渡、陸上交通事業調整法の施行を受けて東京市内の路面交通をほぼ担うことになるなど、大きな転換期を迎えます。東京都制の開始により東京都交通局と改称したのも、この頃でした。

第2章では、都営バスの元祖である円太郎バス実車を展示するとともに、大正中期から戦争期までの東京の交通を見ていきます。

昭和20年(1945年)の空襲により、東京はその約4割が焼け野原となるなど、戦争によって甚大な被害を受けました。都電やバスも例外ではなく車両の多くを焼失しましたが、全力を挙げて復旧に取り組み東京とともに復興を遂げていきます。昭和30年(1955年)には都電41系統(志村坂上-志村橋間)が開業、ここに全長213キロメートルもの路線を誇る都電黄金期を迎えることとなりました。

第3章では、当時の写真や路線図などの資料から懐かしい時代に思いを馳せていただくとともに、 乗務員が着用していた制服、鞄、パンチのほか、系統板、行先表示板といった鉄道実物資料も展示、都電が東京を縦横に走っていた時代を振り返ります。屋外スペースでは都電黄金期の代表格である都電6000形(実車)を配し、当時のチンチン電車の雰囲気を再現します。

そのほか、都営交通100周年を記念して33年振りに復活する花電車の歴史と、その華やかなりし姿を紹介します。

高度経済成長期を迎えて、東京はその姿を大きく変化させます。人口が増えるにつれて居住地もさらに郊外へと移っていき、通勤・通学の範囲もより広がることとなりました。また、自動車の普及により路面交通も混雑を極め、都電もその影響を受けるようになります。昭和34年(1959年)に は道路交通法が改正され、軌道敷内に自動車が乗り入れできるようになると、都電の運行にも支障を生じる事態となりました。都電の利便性が低下するにつれ利用者も減少。都営交通を取り巻く環境も大きく変化するなかで、東京都交通局はやむなく都電を撤去することを決定しました。

昭和42年(1967年)には都電の代表的路線として銀座通りを走っていた1系統(品川駅前-上野 駅前間)が廃止となり、後の都電荒川線にあたる区間を残して全ての都電が昭和47年(1972年)までに姿を消すことになりました。

第4章では、都電が撤去に至るまでを振り返ります。そして、廃止された都電に代わり運行することとなったバスの発展と、唯一存続することになった都電荒川線を取り上げます。

また、交通需要の変化へ対応するために東京都交通局が新しい交通機関として導入したトロリーバスやモノレールを紹介します。

大量輸送を可能とする地下鉄は、都市の発展には不可欠なものであり、都営交通も明治期より建設を計画していました。大正14年(1925年)には地下鉄建設の免許を取得しましたが、陸上交通事業調整法の施行により東京の地下鉄建設は帝都高速度交通営団(現:東京メトロ)が全て行うことと されました。

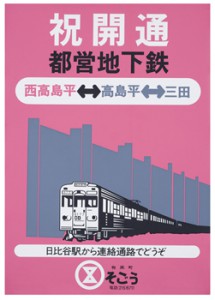

しかし戦後に入り、都内の人口増加と自動車の急増に伴う交通混雑に対応するため新たな交通網の整備が急務となります。この課題に対応するため東京都も再度地下鉄の建設を出願し、現在の都 営浅草線である1号線の建設が認められることとなりました。昭和35年(1960年)には浅草橋-押上間の営業を開始。同時に広域化する首都圏を見据えて計画していた私鉄との相互直通運転を実現しました。地下鉄と郊外鉄道との乗り入れは日本初でした。続いて都営三田線、都営新宿線を開業、平成に入るとリニアモータ方式を採用した都営大江戸線を開業するなど、交通ネットワークの拡充を図ってきました。

第5章では、東京における地下鉄発展の歴史を、建設及び開業当時の資料により振り返ります。 また、都営地下鉄の特徴である相互直通運転を取り上げます。

都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、新交通日暮里・舎人ライナー、上野動物園モノレールと5つの交通機関を持つ都営交通 ( 東京都交通局 ) 。ご利用いただいた皆様のおかげで平成23年(2011年)8月に創業100周年を迎えることになりました。お客様の安全・安心の確保や、より便利で快適なサービスの提供に向けた取り組みなど都営交通の今とこれからについて紹介します。

◆屋外展示

里帰りを果たした旧東京市電ヨヘロ1形(現在も函館市企業局で除雪車両として活躍)を展示するほか、昭和30年代の街並みを背景に都電6000形車両を展示します。

そのほか、つり革を自由な発想で提案してもらうコンテスト「myつりかわ展」の入賞作品につ いてモックアップ(模型)を制作し展示、ジオラマを設置しワークショップを開催するなど、お子さまも楽しめる企画を実施する予定です。

*展示期間中に「前期」と「後期」で展示替えがあります。

前期:7月14日(木)~8月7日(日)

後期: 8月9日(火)~9月10日(土)

三代歌川広重

明治15年に開通した鉄道馬車(新橋-日本橋)を描く。 |

「東宮殿下御成婚奉祝花電車」絵葉書

東宮殿下(のちの昭和天皇)の御成婚を祝し運行された花電車。大正期には多くの花電車が運行されていた。 |

「銀座四丁目を走る都電」写真

銀座四丁目を発車し、銀座七丁目電停に向かう五反田行き1100形都電。後方は服部時計店(現在の和光)、左建物は銀座ワシントン靴店。 |

「都営地下鉄三田線開業ポスター」

|

「函館市電除雪車両(ササラ電車)」実車

明治30年代に製造された四輪単車、旧東京市電のヨヘロが函館大火後に函館市電に譲渡され、その後現在の姿である除雪車両(ササラ電車)に改造された。かつて都営交通に在籍し、現存するものとしては最古の車両となる。 |

「都電6086号車」実車

戦後の都電を代表する6000形車両。この6086号車は昭和24年に製造され、青山、南千住、三田、巣鴨などの営業所で活躍した後、 昭和45年から荒川電車営業所に配属、昭和53年まで都電荒川線で走っていた。 |

プレスリリース、写真のご用命は、 特別展「東京の交通 100 年博」

広報事務局(ウィンダム内)担当:沼澤、田中、新山までお願いいたします。

電話:03-6661-9446