2008年09月14日(日)〜11月16日(日)

2008年09月14日(日)〜11月16日(日)

浅草神社宮神輿三基(三社神輿) 写真提供:浅草神社

江戸東京博物館(東京・両国)では、常設展示室5階第2企画展示室で平成20年9月14日(日)より「浅草今昔展」を開催いたします。

本年は、江戸東京博物館が開館して15周年を迎えるのに加え、戦災で焼失した浅草寺本堂の落慶50周年、そして浅草の戦後復興に尽力してきた浅草観光連盟の創立60周年という記念の年です。そこで本展では、浅草寺が所蔵する「陣幕土俵入り」などの大絵馬や、浅草の象徴ともいうべき浅草神社の宮御輿三基の展示などから、浅草がどれだけ多くの人々の信仰を集めていたのかを明らかにします。一方で浅草は奥山や吉原、そして近代に入っては六区を有する庶民娯楽の中心でもありました。当時の賑わいを示す様々な資料から、文化の発信地としての浅草の姿にも同時に迫ります。

| 会期 | 2008年9月14日(日)~11月16日(日) (三社神輿のみ 9月9日(火)より先行展示) |

||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 休館日 |

9月29日(月)、10月6日(月)、14日(火)、20日(月)、27日(月)、11月4日(火)、10日(月) |

||||||||||

| 開館時間 | 午前9時30分~ 午後5時30分(入館は閉館の30分前まで、土曜日は午後7時30分まで) | ||||||||||

| 会場 | 東京都江戸東京博物館 常設展示室5階 第2企画展示室 | ||||||||||

| 観覧料金 |

※常設展観覧料でご覧いただけます。

※( )内は20人以上の団体料金。いずれも消費税込み。

※次の場合は常設展観覧料が無料です。

※特別展の会期中は、お得な特別展・常設展共通観覧券もございます。 |

||||||||||

| 主催 | 東京都江戸東京博物館 | ||||||||||

| 共催 | 浅草観光連盟 | ||||||||||

| 特別協力 | 金龍山浅草寺 浅草神社 | ||||||||||

| 後援 | 台東区、 台東区教育委員会、ときめきたいとうフェスタ推進委員会、(財)台東区芸術文化財団、読売新聞東京本社 | ||||||||||

| 協力者・ 協力機関一覧 |

金龍山浅草寺 、浅草神社、鳥越神社、猿若町会、出光美術館、金屋竺仙、国立劇場、国立公文書館、東北大学図書館、宮本卯之助商店 (順不同・敬称略) |

江戸東京の要所として現在も栄える浅草。そもそも何故この地に人びとは集うようになったのでしょうか。その背景には、古代より根付いていた信仰と、「浅草湊」とも呼ばれた水運の拠点としての姿がありました。浅草という土地の成り立ちとそのあゆみを、資料より明らかにします。

<主な展示品>

◆ 江戸名所之絵」鍬形蕙斎画 1804 年(文化1) 当館蔵

◆ 勾玉 ( まがたま ) (出土資料) 鳥越神社所蔵

◆ 下谷浅草絵図 1767 年 (明和 4 ) 当館蔵

◆「東都金龍山浅草寺図」 魚屋 ( ととや ) 北渓画 当館蔵 ほか

蕨手刀 ( わらびてとう ) (出土資料)鳥越神社所蔵 |

推古天皇 36 年(西暦 628 年)に創建されたとされ、源頼朝や徳川家康ら天下人も祈念した古刹浅草寺。そこには、その歴史の証左ともいえる数多くの奉納物が伝えられています。奉納絵馬や浅草寺の縁起絵巻をはじめとする寺宝の数々を展観し、浅草寺が辿ってきた歴史と信仰を感じていただきます。

<主な展示品>

◆絵馬「茨木」 柴田是真画 1883 年(明治16)浅草寺蔵

◆「上野・浅草図屏風」江戸時代前期 当館蔵

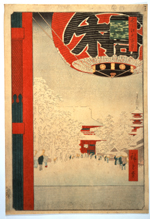

◆「東都名所 浅草金龍山」歌川広重画 天保年間 当館蔵

◆「浅草金龍山市之図」豊原国周画 1858 年(安政 5 )当館蔵 ほか

絵馬「陣幕土俵入り」歌川国輝(二代)画 |

「名所江戸百景 浅草金龍山」歌川広重画 |

浅草寺本堂での参拝を終え、奥山、仲見世へと足を運ぶと、そこには大道芸人が腕を競い、見世物小屋や土産物屋が立ち並ぶ、娯楽の世界が広がっていました。浅草寺という信仰の場と共に、こうした猥雑な娯楽も併せ持つことが浅草独自の魅力といえるでしょう。そして、遊郭や歌舞伎の江戸三座も浅草へ移転し、浅草はさらに賑わっていきます。見世物や吉原、歌舞伎など、浅草の賑わいを伝える資料から、浅草の持つもう一つの顔を紹介します。

<主な展示品>

◆「なにわやおきた」栄松斎長喜画 当館蔵

◆「大人形ぜんまい仕掛の図」 橋本 貞秀画 1847 年(弘化 4 )当館蔵 ほか

「楊枝屋お藤」鈴木春信画 当館蔵 |

「狂言猿若人形額」二代目勘三郎奉納 1664 年(寛文4)浅草寺蔵 |

近代に入ると浅草は公園地に指定され、「浅草公園」として再整備されます。奥山の賑わいは新たに造成された浅草六区へと移り、伝統的な見世物に加えて近代的な娯楽が展開されました。

浅草オペラ、活動写真、そしてエノケンに代表される喜劇など、数々の娯楽がこの地で花開き、浅草は庶民文化の発信地となっていきます。

近代の浅草の発展の歴史を概観し、現在の信仰と観光地としての姿がどのようにして確立されていったのかを明らかにします。

<主な展示品>

◆「凌雲閣機絵 (からくりえ ) 双 六」1890 年(明治 23 )当館蔵

◆「酉の市帰り」 伊藤晴雨画 1935 年(昭和 10 )当館蔵 ほか

「東京浅草観世音並ニ公園地煉瓦屋新築繁盛 |

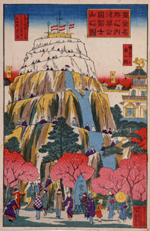

「東京名所之内浅草公園富士山之図」 |

数ある浅草の年中行事の中でも、最大の賑わいを見せる三社祭。その祭りの中心として参加者たちを熱くさせる神輿を、江戸博で展示します。三社神輿の荘厳さと迫力をご堪能ください。

<主な展示品>

◆ 浅草神社宮神輿三基 浅草神社所蔵

| 日時 | 9月17日(水) 午後2時~午後4時30分 (開場 午後1時30分 ) |

|---|---|

| 会場 | 江戸東京博物館1階ホール(定員 400 名) |

| 参加費 | 無料 |

| 出演 | 塩入亮乗(浅草寺)、浦井正明(寛永寺)、竹内誠(当館館長)ほか |

| 日時 | 9月30日(火)午後1時30分 ~ 午後3時 (開場 午後1時 ) |

|---|---|

| 会場 | 江戸東京博物館 1 階会議室(定員 150 名) |

| 参加費 | 無料 |

| 出演 | 清水谷孝尚(浅草寺貫首)、小沢詠美子(成城大学非常勤講師)、竹内誠(当館館長) |

| 日時 | 10月12日(日)午後2時 ~ 午後3時30分 (開場 午後1時30分 ) |

|---|---|

| 会場 | 江戸東京博物館1階ホール(定員 400 名) |

| 参加費 | 1,000 円 |

| 出演 | いとうせいこう(文筆家)、山口智子(女優)、橘右之吉(橘流寄席文字・江戸文字書家) 荒井修(荒井文扇堂主人) |

| 日時 | 11月16日(日)午後2時 ~午後3時30分 (開場 午後1時30分 ) |

|---|---|

| 会場 | 江戸東京博物館1階ホール(定員 400 名) |

| 参加費 | 1,000 円 |

| 出演 | 市川團十郎(歌舞伎俳優)、望月太左衛(邦楽囃子奏者) |

【申込方法 】

往復はがきに希望日、イベント名、氏名(ふりがな)、郵便番号・住所、電話番号をご記入の上、それぞれの宛先までお送りください。(1枚の往復はがきにて1名まで。応募者多数の場合は抽選)

(1): 〒 111-0032 台東区浅草 1-17-12-3F 浅草槐の会事務局

(2):〒 130-0015 墨田区横網 1-4-1 江戸東京博物館 記念鼎談会係

(3)(4):〒 111-0033 台東区花川戸 1-15-1 フェスタ花川戸 201 浅草観光連盟事務局

同年9月14日(日)から11月16日(日)

江戸東京博物館 5階常設展示室 東京ゾーン「市民文化と娯楽」コーナー

<展示概要>

明治初年、浅草寺とその周辺は全体が公園に指定され、7区(のち 6 区)に分けて整備されました。江戸時代から庶民に娯楽を提供してきた旧奥山の見世物小屋は全て第 6 区に移りました。やがてその地域は浅草六区と呼ばれるようになり、興行街として発展します。浅草オペラ、電気館などで上映された活動写真、榎本健一(エノケン)や古川緑波(ロッパ)などの喜劇、安来節、浅草レビューなど、「六区」ではさまざまな興行が催されました。

今回の展示では、「六区」が浅草、ひいては日本の娯楽の中心であった当時の様子を、錦絵や興行のチラシ、写真パネルなどで紹介します。特に、当時の絵はがきをもとにしたグラフィックパネルを用いて、活動写真が全盛を迎えた昭和初期の浅草六区の様子を体感できるような展示空間を演出します。

<展示予定資料>

吾妻新橋金龍山真景及ビ木造富士縦覧場総而浅草繁栄之全図

電気館看板 ほか

吾妻新橋金龍山真景及ビ |