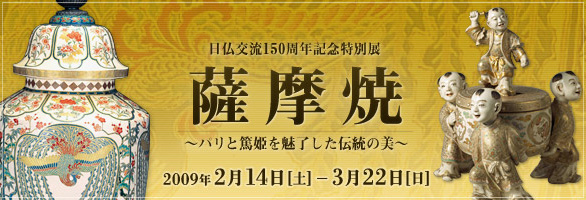

2009.02.14(Sat)〜2009.03.22(Sun)

2009.02.14(Sat)〜2009.03.22(Sun)

パリと篤姫を魅了した伝統の美

世界に「SATSUMA」の名で知られる薩摩焼は、1867年(慶応3)の第2回パリ万国博覧会に出展され、ヨーロッパで高い評価を得ました。それから 140年目にあたる2007年、これを記念した展覧会「薩摩焼パリ伝統美展」が、世界最高峰の陶磁器専門美術館として知られるフランス国立陶磁器美術館(セーブル美術館)で開かれ、好評を博しました。 本展では、このフランス国立陶磁器美術館で出品された作品を中心に、400年の歴史を誇る薩摩焼の優品約200点を紹介します。 薩摩といえば篤姫を思い出される方も多い事と思いますが、薩摩焼は、篤姫の義父島津斉彬の集成館事業でも力を入れたものの一つであり、篤姫もまた、磯の別邸の藩窯で焼かれた香炉や置物などの薩摩焼を所有していました。 日仏修好条約によって日本とフランスの交流がはじまってから150周年(2008年現在)。篤姫も愛した400年の伝統の美をぜひお楽しみください。

|

|

【特別出品】 天璋院所用 薩摩 磯御庭焼 錦手獅子香炉 |

| 開催期間 |

2009年2月14日(土)~3月22日(日) |

||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 開催場所 | 東京都江戸東京博物館 1階 企画展示室 〒130-0015 東京都墨田区横網1-4-1 JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営大江戸線両国駅A4出口徒歩1分 都バス: 錦27・両28・門33系統、夢の下町観光路線バス「都営両国駅前」徒歩3分 |

||||||||||||||||||||

| 開館時間 | 9:30~17:30(土曜日は19:30まで) ※入館は閉館の30分前まで |

||||||||||||||||||||

| 休館日 | 毎週月曜日 | ||||||||||||||||||||

| お問合せ |

TEL:03-3626-9974(代表) |

||||||||||||||||||||

| 主催 |

財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、 |

||||||||||||||||||||

| 後援 |

読売新聞東京本社、TBSラジオ、在日フランス大使館 |

||||||||||||||||||||

| 観覧料 |

※ ( ) 内は20名以上の団体料金。

※ 共通券は江戸東京博物館にて販売いたします。

※次の場合は観覧料が無料です。

※小学生と都内在住・在学の中学生は、常設展観覧料が無料のため共通券はありません。

※前売券は、12月16日~2月13日に発売。2月14日以降会期中は当日料金にて販売。

※チケット販売所 【限定セット券】 ②当日券一般+図録(2,000円)=2,900円(100円引き) ③当日券一般+音声ガイド(500円)=1,400円(100円引き) ※セット券の販売期間 2月14日(土)0:00から3月22日(日)15:00まで 江戸東京博物館、ローソンチケット(Lコード32361)、イープラス、CNプレイガイド、セブンイレブンなど主要プレイガイド |

特別展「薩摩焼~パリと篤姫を魅了した伝統の美~」展示資料目録

出品目録をダウンロードする

薩摩藩英国留学生派遣、薩摩藩の第2回パリ万国博覧会への参加などをとおして、薩摩藩の歴史、特に19世紀中頃からのイギリスやフランスとの関係を紹介します。

また、1878 年(明治11)のパリ万国博覧会を記念して交換された、セーブル焼と日本陶磁器の交換品の中にも薩摩焼が含まれており、これらのいくつかがフランス国立陶磁器美術館(セーブル美術館)に伝来しました。そのコレクションを紹介します。

色絵金彩春秋図耳付花瓶 |

色絵金彩手桶形鉢(花瓶) |

パリ万国博覧会やウィーン万国博覧会などで薩摩焼が紹介され、その名前は世界に広がりました。日本的・東洋的な絵付け、金彩を多用した華麗な作品は欧米人に好まれ、大きなものは大邸宅を飾る大花瓶や置物、小さなものは手のひらに乗る人形や身につけるベルト、ブレスレット、ボタンなど、多くの薩摩焼が輸出されました。

このような人気の背景で、薩摩で作られた本薩摩のほかに、「 SATSUMA 」という新しいタイプの作品が京都や横浜など、日本各地で作られました。

色絵龍文唐子三脚香炉 |

錦手秋草鶉図大香炉 |

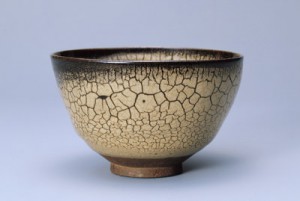

薩摩焼は 1601 年(慶長6)に 開窯(かいよう)しました。九州の諸窯と同様に、茶道界の新しい茶道具を求めてやまない時流に乗ったと考えられます。渡来した朝鮮陶工たちは、日本人の好みを学ぶために陶業の先進地に出向き修行しました。しかし、初期の薩摩焼茶道具は生産技術が未熟であったために生産量が極めて少なく、現存する作品は希少なものとなりました。 現在、薩摩焼茶陶で残っているものの多くは、 肩衝(かたつき)、 文琳(ぶんりん)、茄子(なす)、 丸壺(まるつぼ)などの茶入で、これに次ぐのが茶碗です。薩摩焼茶道具は、その姿、形と釉薬をたっぷり厚く掛けた重厚さが魅力です。

肩衝茶入 |

蛇蝎釉茶碗 |

白い素地に細かな貫入が入る白薩摩は、 竪野(たての)系の窯を中心に焼かれ、藩主専用の製品でした。このヒビのある表面に、京焼から学んだ美しい絵付けがなされています。 一方で、黒薩摩は主に日用品として作られ、庶民的な素朴さ、力強さの見られる作品が多くあります。大正時代に柳宗悦などが興じた民芸運動を通して脚光を浴びました 。

錦手菖蒲文龍首水注 |

黒釉貼付龍文半胴甕 |

宋胡録写花生 |

18世紀後半になると、従来の薩摩焼に比較してより 堅牢(けんろう)な磁器の生産が始まりました。磁器の材料は薩摩藩内にはないため、天草から陶石を購入し、さらには肥前の技術が融合されて実現しました。この系統の中心になったのが、川内の平佐(ひらさ)で生産された平佐焼であり、苗代川の 南京皿山(なんきんさらやま)窯、龍門司の日木山 窯などでも磁器製品を生産していました。

べっ甲釉酒注 |

ヨーロッパに多くの薩摩焼が輸出され、ジャポニズムの流行にのり、それらがフランスの焼物に大きな影響を与えました。そしてフランスで多くの作家たちが、今までにない薩摩焼を模した作品を作りました。そのジャポニズムの影響を受けた多くの作品が、現在フランス国立陶磁器美術館に所蔵されています。

1875-79年頃 フランス国立陶磁器美術館蔵 |

※展覧会では、作品保護のため、会場内の照明を暗くしております。

第一ホテル両国

DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU

第一ホテル両国 1Fレストラン「アゼリア」にて薩摩焼開催記念メニュー登場!(終了しました)

|