2012.08.28(Tue)〜2012.10.08(Mon)

2012.08.28(Tue)〜2012.10.08(Mon)

日活株式会社は、1912年(大正1)に横田商会、吉沢商店、福宝堂、エム・パテー商会の4社が合同で立ち上げた日本活動写真株式会社に由来し、日本最古の映画会社として今年で創立100周年を迎えます。その歩みは、日本映画の黄金時代を築き上げ、数々の名作を世に送り出してきました。

今回の特集展示では、日活株式会社が製作した映画に関連する資料を中心に展示し、日本映画が最も輝いていた「青春時代」の様子を紹介いたします。

| 会期 | 2012年8月28日(火)~10月8日(月・祝) | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 |

江戸東京博物館 常設展示室5階 東京ゾーン内 (東京都墨田区横網1-4-1)

・JR 総武線 両国駅西口、徒歩3分 |

||||||||||

| 開館時間 | 午前9時30分~午後5時30分 土曜日は午後7時30分まで (入館は閉館の30分前まで ) |

||||||||||

| 休館日 | 毎週月曜日(ただし9月10日、17日、10月1日は開館) | ||||||||||

| 主催 | 東京都 東京都江戸東京博物館 | ||||||||||

| 協力 | 日活株式会社 | ||||||||||

| 観覧料金 | 常設展観覧料でご覧になれます。

※中・高・大学・専門学校生の方は学生証を、65歳以上の方は年齢を証明するもの(健康保険証・運転免許証など)のご提示をお願いいたします。

※( )内は 20 人以上の団体料金。いずれも消費税込み。

*次の方は常設展観覧料が無料です。

※毎月第3水曜日(シルバーデー)は、65歳以上の方は常設展観覧料が無料です。年齢を証明できるものをお持ちください。 ※特別展の会期中は、お得な特別展・常設展共通観覧券もございます。(特別展の料金は展覧会ごとに定めます。) |

1912年(大正1)の創立後、日活は新設した東京・向島撮影所で現代劇を、横田商会から引き継いだ京都・関西撮影所(後に大将軍撮影所)で時代劇を、次々と製作しました。向島で製作した作品からは、「カチューシャ」などがヒット。日本を代表する映画監督である溝口健二もこの地で研鑽を積みました。一方、京都の時代劇映画からは尾上松之助という、日本初の映画スターが誕生しました。

その後、向島撮影所は1923年(大正12)の関東大震災の影響により閉鎖。尾上松之助も1926年(大正15)に没します。しかし、その後も京都の撮影所からは、大河内伝次郎などが主演した時代劇の名作が生まれ、溝口らによる向島の流れを汲む現代劇も製作されました。そして、1934年(昭和9)には、東京・多摩川に現代劇の撮影所がオープン。当時主流になりつつあったトーキー映画の撮影設備を備えたこの撮影所から、内田吐夢らによる文芸作品の数々が生み出されました。

本章では、日活創立にまつわる文書や当時のチラシ、ポスターなどから、日本映画の黎明期をリードした日活と各撮影所の足跡を追います。

戦時期に入ると、映画界を取り巻く環境は大きな変化を迎えます。1939年(昭和14)には脚本の事前検閲などを定めた映画法が成立し、映画製作は政府の統制下に置かれました。国策的な映画が増える中で、日活はリアリズムを追求した作品を残します。しかし、1942年(昭和17)には業界再編の流れから、日活の映画製作部門は新興キネマ、大都映画の2社と合併し、大日本映画製作株式会社(大映)となりました。撮影所もすべて大映の所属となり、日活の映画製作はここで一度幕を閉じます。

戦後になり、日活は1954年(昭和29)、東京・調布に撮影所を再建し、各映画会社や演劇界などから俳優・スタッフを集め、映画製作を再開しました。新たな環境を求め日活に移籍した市川崑や川島雄三、今村昌平ら後の名監督たちが、代表作となる作品を生み出しています。

本章では、日活に残されていた戦時期の文書や、映画製作再開後の同社を支えた名監督たちの作品ポスターから、戦中戦後という荒波を乗り越えた日活の歴史を展観します。

映画製作は再開されましたが、最古でありながら後発の製作会社となった日活の興行成績は苦戦します。しかし、石原裕次郎の登場により同社は転換期を迎えました。登用された新人俳優たちから、小林旭、赤木圭一郎ら新たなスターも生まれ、日活は「ダイヤモンドライン」と呼ばれた彼らを主役に据えたアクション映画を製作し、ヒットを連発します。悪と対峙し、銀幕で暴れるヒーローの姿は、当時の若者たちを熱狂させました。

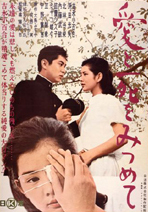

やがてアクション路線に陰りが見えると、日活はそれに替わる軸として、吉永小百合や浜田光夫ら「グリーンライン」と呼ばれる若手を起用した青春・純愛映画を打ち出します。彼女たちのさわやかな魅力と、紡ぎだされる少年少女の純愛物語は同世代の共感を呼び、新たなファン層の獲得につながりました。

テレビ時代の本格到来を前にして、日本映画が輝きを見せたこの時代に、日活もまた多くのスターとともに黄金時代を迎えました。

本章では、この時代を駆け抜けた日活スターたちの作品にまつわる資料から、当時の人々の「青春」であった映画という一大娯楽を振り返ります。

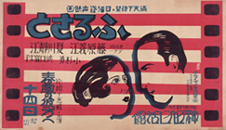

映画「藤原義江のふるさと」ポスター |

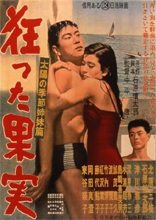

映画「狂った果実」ポスター |

映画「狂った果実」スチール写真 |

石原裕次郎が映画「狂った果実」劇中で |

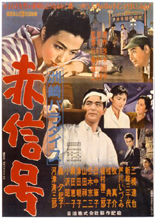

映画「洲崎パラダイス赤信号」ポスター |

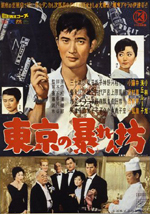

映画「東京の暴れん坊」ポスター |

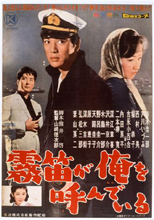

映画「霧笛が俺を呼んでいる」ポスター |

映画「愛と死をみつめて」ポスター |

・「予告篇で見る日本映画の変遷」 2012年 30分 日活株式会社/制作

1956年から現代までに至る日本映画の予告編の数々をご紹介します。

| 日時 | 2012年9月11日(火)~10月8日(月・祝) 12時30分~、15時30分~、(土曜日のみ 17時30分~) |

|---|---|

| 場所 | 1階映像ホール |

| 予告編の内容 |

「ビルマの竪琴」(1956年) |